この作品は、原作小説を元に1987年にアメリカ合衆国で作られ大ヒットしたベトナム映画を題材にした映画。

その内容があまりにも衝撃的すぎる為に、日本の地上波テレビ局では1回も放送されない(放送出来ない)といういわく付きの物なんですよね。

スタンリーキューブリック監督作で「ベトナム戦争を描いた物」と良く言われます。

[moveline color=”#afeeee” sec=”5″ thick=”40″ away=”2″]確かに後半はそうなのですが、わたしはこの映画の見どころは、[move]むしろ前半の米軍海兵隊の新兵訓練を描くシーン[/move]にあると思っています。[/moveline]

戦争モノの映画が大好きなんですけど、この映画本当に本当に前代未聞、唯一無二の作品です。

色んな戦争映画がありますけどね、なんとなくいくつかの同じパターンに分類できちゃう。

戦争恋愛モノ、戦争悲劇モノ、戦争英雄物語、戦争残酷物語とか・・・。

でもね、この映画、これらの王道の戦争映画ストーリーに中々当てはまんない。

強いていうなら戦争狂気モノですね。

それも見る人にとっては語る価値のないゲスな映画で、そんな戦争狂気モノの映画の中でも先ほど書いた様にこの映画、いわく付きの作品なんです。

そんな映画となると皆さん少しは見てみたくないですか?

唯一無二の作品なんですよ。

見たい?

見てみたい?

でもね~この映画、ほんとーに物凄く好き嫌いが分かれる作品かもしれませんね。

だけれども、この作品は数ある戦争映画の中でも、わたしに強烈な衝撃を与えちゃって未だにこれを超える作品が出てこない。

もう作られてから30年以上経過してるんですけどね~~。

でもねでもね!!

もうね本当にサイコ~~の映画なんですよ。

と、書いている最中にも、この映画の事を考えて少し興奮してしまったようです。

ごめんなさい。

さて、前置きが長くなっちゃいましたので具体的なこの映画の内容についての感想に移りたいと思います。

あっ、この映画は2部構成の作品って感じでしてね、前半部と後半部ではガラッと変わるんですね。

で、まず初めに「フルメタル・ジャケット」前半部の感想です。

前半部の題名をつけるとすれば、「嗚呼、鬼教官物語」でしょうかね。

前半は、アメリカ合衆国のカルフォルニア州にある合衆国海兵隊基地での新兵訓練所が舞台になります。

そして映画開始からわずか5分後には、この映画を見た大勢のド肝を抜くシーンが連続してしまうのです。

ちなみにこの辺のシゴキのシーンは、30年以上経過した今でもインターネットで検索するとアチコチでネタにされています。

で、そのシーンとは壮絶な鬼教官の登場と、登場と同時に開始される壮絶な新兵への軍事教育です。

エマ

エマパッと見たら「単なるイジメ、パワラハ」でお終いです。

こういう話が嫌いな人はスグに見るのを嫌になってしまうでしょう。

実際に米軍海兵隊で訓練教官だったハートマン軍曹

ホントに新兵教育担当教官であるハートマン軍曹のなんと凄まじい事!

悪口雑言で新兵を罵りまくるシーンは物凄い迫力です。

それもそのはずで、このハートマン軍曹を演じているのはリー・アーメイは実際に米軍海兵隊で新兵の訓練教官をしていた方。

本来は演技指導の為に来てもらったのですが実際に目の前でやってもらった所、その凄まじさに監督一同が驚愕。

リー・アーメイ教官にそのまま出演してもらう事になったそうで、つまり完全に「本物」という訳です。

その悪口雑言の凄まじい内容は相当に猥雑な内容でもあり、日本語字幕の翻訳は当初、第一人者である戸田奈津子氏が担当。

穏やかな内容に翻訳したのですが、キューブリック監督からNGが出てしまい別の担当者に変更され、その担当者は、ほぼ直訳に近い形で翻訳し、やっと了承を得たのだそう。

日本人である我々にも、その内容が相当な物であることが字幕で理解できますよね。

あまりにも猥雑な内容ですので、先ほども書いた通りこれまで一度も地上波で放送されてません。

しかし1つ、確実に言える事があります。

それは、この映画が物凄く高品質な映画だ、という事です。

頑張って見続けて欲しいと切に思います。

実はこの映画、ここからがとてつもなく深いから。

さて軍隊組織における兵隊とはなんでしょうかね?

兵隊は人を殺害することをプロフェッショナルとして求められます。

だから敵の人間への善意や罪悪感など、人間らしい感情は一切要りません。

なので軍隊の軍事教育におけるシゴキとは、人間性と言われる感情を取り除き、殺人マシーンを作り上げるための作業なわけですね。

しかも教官である私の敬愛する「ハートマン軍曹」は、このシゴキをプロフェッショナルとして新兵に行うのです。

だから彼は新兵に出会い、直ぐに宣言します。

「キサマらは厳しい俺の事を嫌う。だが憎めばそれだけ学ぶ。オレは厳しいが公平だ・・・」と。

この言葉には、会社で単なる好き嫌いの感情の悪意によって上司にイジメられるパワハラとかではなく、ただただプロの軍人の教官が、新兵をプロの殺人マシーンを作り上げる為に徹底的にシゴく職業軍人のすさまじさが見え隠れしています。

だからハートマン軍曹は、訓練の結果次第ではきちんとほめる時には褒めるんですよ。

そこがただのイジメやパワハラとは決定的に違う所なのです。

あーーうまく伝わるかな~。

その辺のことを、この映画では実になまなましく描いています。

わたしは良く戦争映画を見るので、俗にいう軍隊の生活での厳しさ、規律、しごきとかのシーンは良く目にします。

それに学生時代に学校一厳しいと言われた部活で、1日の欠席もしないでシゴキと言われた部活生活を耐え抜いた事からこの手の話には慣れています。

そんなわたしもこの映画開始5分のこれらのシーンでド肝を抜かれっぱなしになってしまったのです・・・。

では殺人マシーンに教育するには具体的には何をどうするのでしょうか?

新兵が普通に持っていた今まで人間として生きてきた道徳感の徹底的な破壊から始めるのです。

まずハートマン軍曹は「お前らはこれから人間ではなく虫けらだ!!」と言って新兵達から名前を奪う事を始めるのです。

え?「千と千尋」みたい?

wそうなんです。

そして人を馬鹿にしたような「あだ名」を1人1人付けて行きます。

例えば黒人の新兵に「(白い)雪だるま」とかね。

もうね、そりゃー嫌味たっぷりのあだ名を付けて行く。

このことによって、新兵達に「お前らは人じゃない。虫ケラなんだよ」という教育が開始されていくのです。

・・・と、この様に、この映画では世界最強の地上兵と言われるアメリカ合衆国海兵隊の新兵教育の様子が前半部分で描かれている訳ですが、私はこの作品を何度も見ているうちに「なるほど!こりゃアメリカ海兵隊が最強の兵隊と言われる軍隊に育つわけだ。」と感心を繰り返しておりました。

特に驚いた、というか初めて知った知識なのですが、海兵隊基地のトイレには壁が無いのです。

つまり日本のトイレで大便器が5個とか並んでいるけど、普通は全室壁で囲まれていますよね?

しかし海兵隊基地のトイレはこの壁が無いので、どの便器も顔も体も皆から見えてしまいます。

排便の音だって隣の便器どころか、2つ3つとなりの便器にまでもモロに聞こえるでしょうね。

このシーンを見る初めての人は、ビックリする人も少なくないと思います。

私も本当に驚きました。

だって日本の刑務所にさえ、申し訳ない程度ではありますが、少しは壁があるのですからね・・・。

でもこれが最強の兵を造るための訓練であるのです。

つまり人としての羞恥心を捨てさせる為です。

戦場で何時間も殺し合っている時に「トイレ行きたい。」と思ってもトイレになんか行けません!!!

トイレ自体ないし、トイレに行こうとすればスキが出来て直ぐに殺されてしまうでしょう。

ではどうするのか?

銃を撃ちながら小便、大便を漏らしても平気な様な人間になるしかないのです。

その為の壁無しトイレなのです。

軍隊は「兵士が集まる場所」

繰り返しになりますが「兵士は規則と命令に従い自分の命をかけて敵と戦わねばならぬ」のです。

ですので、それまでは普通の生活を送っていた人間を、そのまま戦場に送り込む事はできない訳です。

肉体的にも精神的にも兵士として通用するようにしないと戦場へ送っても、すぐにやられてしまうか、恐がって逃げ出してしまうだけです。

[moveline color=”#afeeee” sec=”5″ thick=”40″ away=”2″]だから何と言われようが、[move]ガンガン鍛える事が「本人が生き残るため」[/move]でもある訳です。[/moveline]

しかし沢山、入ってくる新兵の中には優秀な人も劣等な人もいます。

当然ながら劣等な人は、ガンガンとやられたらおかしくなってしまう人も出てくる訳で、その辺りがこの映画の前半の見所になっています。

その描き方がなんともリアルであるのに妙に不思議な「作り物感」が漂います。

「作り物感」が逆にこの映画をひときわ面白くしている

キューブリック監督の美学だと感じます。

映画というのは記録フィルムでない限り「作り物の虚構の物語の世界」である事は大前提です。

その大前提を踏まえた上で「これは事実であり作り物では無い」と観客に思わせるほど徹底的に細部のリアリズムに拘り、なおかつ全体を戯画化して見せられると、見ている側は単純にシリアスに描かれた物より「こっちの方が本当なんじゃないか?」と思わされてしまうのです。

そして、この戯画化という手段がキューブリック監督の得意技であり美学であり、他の監督と一線を画す要素でしょう。

言い方を帰れば「本物より本物っぽく作る」ことで面白くシリアスで妙に詩的な雰囲気さえ漂う作品に仕上がっていると感じます。

そしてフルメタルジャケットは、その典型的な作品だと思うのです。

後半のベトナム戦争の戦場のシーン

やっと存在感を現した主人公ジョーカー

では新兵訓練に参加していた「ジョーカー」という極めて普通の人物が主人公として登場します。

しかし兵士といっても報道係という戦闘ではなく報道を任務とする部署に配属されて登場します。

この「報道部」の、なんとまぁ呑気な事。

でも、これは戦闘を任務としない報道部なら当然、こうなって不思議では無いのです。

けれど報道部でも戦場へ同行する事があるので、主人公のジョーカーもある部隊と戦場へ。

ジョーカーは新兵訓練は平均的な成績でそつなくこなしますが自分の信念については例えハートマン軍曹が相手でも「一歩も譲らない」という芯の強さを持つ人物として描かれています。

ハートマン軍曹にも一目置かれ、劣等性である問題児デブの世話係りを任されます。

そして、ジョーカーは問題児デブを一生懸命、訓練についてこれるように丁寧に導き、何とか卒業までたどりつかせる事に成功するのです。

卒業の時にハートマン軍曹が問題児デブに「本当にお前はよくやった」と声をかけている位です。

ひねくれスタイルのジョーカー

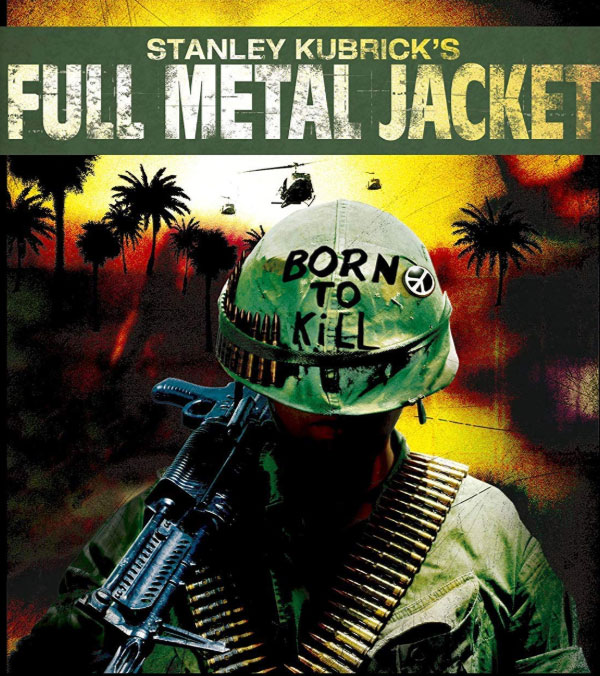

[moveline color=”#afeeee” sec=”5″ thick=”40″ away=”2″]ジョーカーは芯のある優しい男として描かれますが[move]ヘルメットに「BORN TO KILL」(俺は人を殺す為に生まれてきた男だ)とペンキで書いてある一方、胸にはスマイルマークバッジ[/move]をつけているという、「ひねくれ男スタイル」で登場します。[/moveline]

前半でも、それとなくジョーカーが主人公らしい事は匂わされますが、前半はハートマン軍曹の存在感に圧倒されてしまい影が薄くなっており「この人が主人公かな?」と感じられる程度の存在感しかないのです。

後半になってジョーカーが本当の主人公である事がやっと確認できるのです。

ちなみにポスターのヘルメットがジョーカーが戦場でかぶっているヘルメットです。

そしてジョーカーは戦場へ出ていきます。

本当に自分が戦場にいるかのごとき緊張感の戦闘シーン

「ブービートラップ」という落ちている人形を拾うと連動して爆発が起こる仕掛けのワナがある事を、この映画で始めて知りました。

そして「ついさっきまで生きていた仲間が今、死んだという現実」「どこから狙われているのか分からない恐怖」「たとえ自分の仲間をさっき殺した敵であっても、その敵を目の前で自分が撃ち殺す事へのためらい」等、普通の人間なら当然、感じるであろう事が、この作品では普通に描かれます。

そして、そこにメッセージ的な要素は一切、入れず監督は「知らんぷり」をしているのです。

この作品の持つ不思議な魅力と底力は、そういった監督の作品作りに対する姿勢により生まれているのだと感じます。

これほど気軽で面白く、かつ不思議で恐い映画は他に無いでしょう。

見た人の仲には「ラストシーンが納得できない、というより良く分からない」という人もいますがわたしはラストシーンなど、どうでも良いと思います。

[moveline color=”#afeeee” sec=”5″ thick=”40″ away=”2″]この映画は[move]ストーリーを述べる映画では無い[/move]と思うからです。[/moveline]

まとめ

兎にも角にもわたしが思うに、この映画は人にとっては見てとても不愉快になるかもしれませんが、そういう事実があった、というドキュメントとしても本当に絶対見て欲しい作品です。

戦争の狂気と良く言いますが、この映画見ずしてその言葉を言うことなかれ、と思います。

この文章を今は無きハートマン軍曹役のR・リー・アーメイ氏に捧げたく思います。

comment